良いアイデアを出したいのに思いつかない。

いつも同じ思考ばかりしてしまう。

そもそもアイデアを考える時に何を軸にすればいいかわからない。

今日はそんな皆さんに送るアイデア発想法をご紹介します。

Boundary Thinking(境界思考)

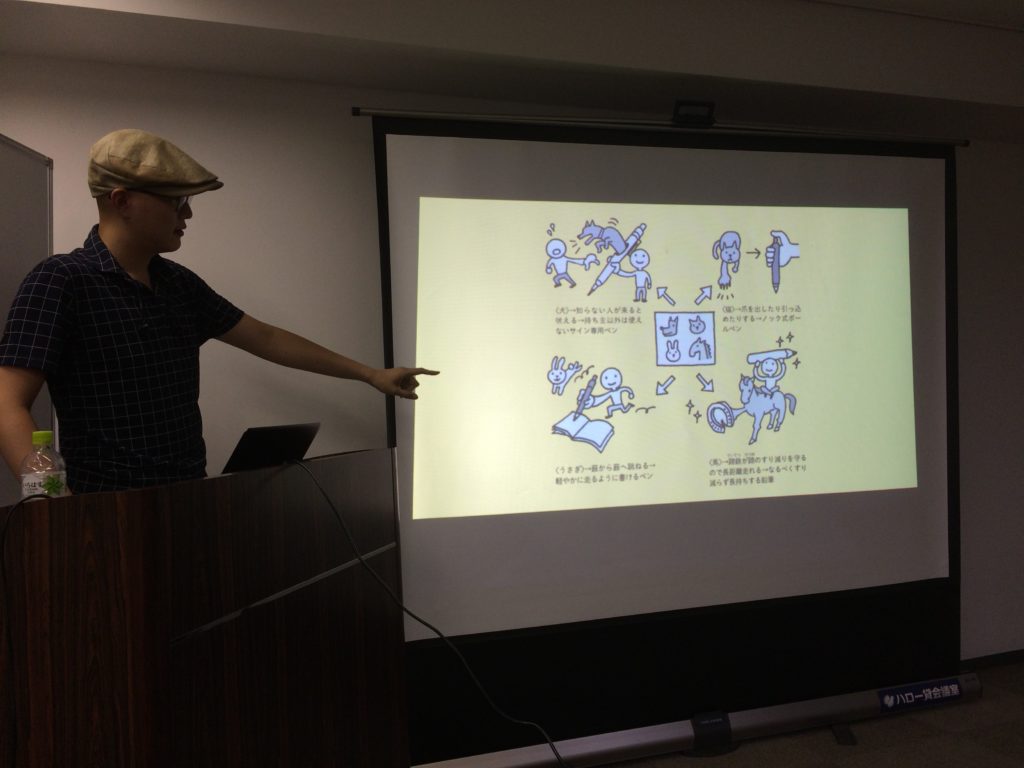

これはフリーランスの実験をしている文系フリーランサー黒田悠介さんが

提唱している思考法です。先日黒田さんのセミナーに行ってきたので

その一部をご紹介します。

【黒田悠介さんとは・・・】

「フリーランスを実験し、世に活かす」という活動ビジョンを掲げて自分自身を実験台にしている文系フリーランス/フリーランス研究家。新しい『事業』『発想』『働き方』を生み出すことが生業。働き方の多様性を高めたい。帽子とメガネがトレードマーク。東京大学文学部心理学→ベンチャー社員×2→起業→キャリアカウンセラー→フリーランス(ポートフォリオワーカー)→兼業COOというキャリア。スタートアップから大企業までディスカッションパートナーとして年間30社の 新規事業の立ち上げを支援。フリーランスに関する情報を発信する「文系フリーランスって食べていけるの?」というメディアを運営し、登壇実績多数。

黒田さんのブログ、とても面白いですし、役立つ情報がたくさん載っています。

ぜひ読んでみてください。

『文系フリーランスって食べていけるの?』

アイデアを出す時に重要な心構え

仕事でもプライベートでも、日常生活の様々な場面でアイデアを出すことは求められます。

そんな時に闇雲にアイデアを出すだけでは、その良し悪しの判断もつかず、疲弊していくだけです。

そもそもアイデアを出すときにはこんな心がけが必要です。

- 良いアイデアを出すことはできない

世界を代表する偉人たちでさえ、こんなことを言っています。

「それは失敗ではなく、『その方法ではうまくいかない』ということが発見できたのだ(エジソン)」

「ダイソンは、大ヒット商品を生み出すまでに5172回も失敗してきた(ダイソン)」

「卵の数を産まないと、耐えられる鮭は生まれてこない」

正確に言うと良いアイデアは一回で、いきなり出てくるもんじゃない、ということですね。

- 多くのアイデアを出すことはできる

一回で優れたアイデアを出さなくては、という強迫観念にとらわれると絶対に良いアイデアは

浮かばない。けれど、大量のアイデアを出すことなら誰にでもできます。

世界を代表するエジソンやヒット商品を生み出したダイソンのような偉人たちも

大量に失敗してきているわけです。とにかく量が勝負。量が質をうむ。

多くのアイデアを出すコツとは

例えば「コンビニで売っていないものを考えてください」と言われたとき、

どんな風に考えますか?

はしご、つり革、海、みみず・・・・などなど色々考えられますが、

コンビニに売っていないものはこれらだけではありません。

たいていの場合「コンビニで売っていないものを考えてください」と言われたら、

「世の中には売っているけど、コンビニで売っていないもの」を考えがちです。

しかしこういった問いに答えるとき、具体的で身近なものから抽象度をあげて思考を広げていく必要があります。

コンビニで売っていないもの→世の中には売っているけどコンビニで売っていないもの→

形あるもの→存在するもの→言語で表現できるもの→想像しうるもの→想像しえないものといった具合です。

つまりアイデアを出そうとするとき、1つの視点だけでは極端に発想が狭くなってしまい、

多くのアイデアを出すことが難しくなってしまうのです。

だからと言って、闇雲にランダムに多くのアイデアを出そうと発散しすぎると、

今度は重要なポイントを見落としてしまう危険性もあります。

そこで活用したいのが、2つの視点を行き来しながら発想する思考法ーBoundary Thinking(境界思考)ーです。

2つの視点とは、例えば「右脳と左脳」「理論と感情」といったものです。

なぜ行き来させるのかというと、人は同時に複数の視点で発想することは難しいとのことです。

確かに考えてみると、お客様目線で物事を考えていると社内事情なんて考えられないですよね。

逆に社内事情を優先させると顧客視点は成り立たない。

なので、まずは1つの視点で考え尽くして、その後視点を移すというのが効果的です。

ではいくつか例を見ていきます。

意識(Conscious)と無意識(unconscious)

意識と無意識の往復は、アイデアを作るために非常に有効な手段です。

アイデアをつくる5段階

アイデアをつくるには以下の5段階のステップを踏むのが有効とされています。

- 情報収集

- 情報消化

- 放置

- ひらめき

- 具体化する

このステップは実はこんな構造をしています。

- 情報収集→意識的

- 情報消化→意識的

- 放置 →無意識

- ひらめき→無意識

- 具体化する→意識的

意識的に情報を収集し、その情報を自分の中で噛み砕いて理解して消化する。

そのあとはいったん放っておく。放置ですね。

例えば友達と会って全く別の話をしたり、散歩に出かけたり、運動をしたり。

そうすると無意識下で考えが整理されたり、見たり聞いたり感じたりしたものが収集した情報と

ふとした瞬間に結びついて、ひらめきとなります。

ひらめいた後は、意識的的にその内容を具体化させ、実現に向け実行していく。

同じことを考えてても何もアイデアが浮かんでこないのに、お風呂に入ってたら

突然思い浮かぶ、ということは経験があるのではないでしょうか。

これ、実は意識と無意識の2つの相反する視点を行き来した結果の産物です。

こちらの本も参考にしてみてください。

構造(structure)と混沌(chaos)

Structure な発想とはどういうものかというと「来年の売上について目標達成するには

どのくらいの時期にどのくらいの数値を刻んでいけば良いか」というような数字で

考えやすいものなどが例に挙げられます。

普段仕事などではほとんどの人がこの発想でアイデアを出しているのではないでしょうか。

一方、カオスな発想とはあまり具体化されない、数値化されないもので、

例えば絵を描いたり、図を書くことで発想していく方法です。

Structureな発想をカオスな発想に変えるには?

1つはメディアを変える方法です。絵や図などを利用して発想する。

もう1つは問いを変える方法です。

Structureな発想→3年後の売上はどうするか?

カオスな発想→自分が隣の人だったらどうするか?

またカオスな発想をするには強制発想法も有効です。

代表的な強制発想法は以下の通りです。

- SCAMPER

- エクスカーション

- アイデアしりとり

最後のアイデアしりとりは、考えたいテーマに対して、しりとりをして出た言葉から

強制的に発想していくものです。

ワークショップで実際にやりましたが、なんの脈絡もない言葉から発想するので、

普段の思考の制限が取り払われる感覚がありました。

むしろ制限を取り払わないと、発想できない!という感じでしょうか。

制限(Restriction)と自由(Freedom )

制限と自由の相反関係はよく聞きますが、「制限をとっぱらって考える」のは

思っているよりも難しいです。

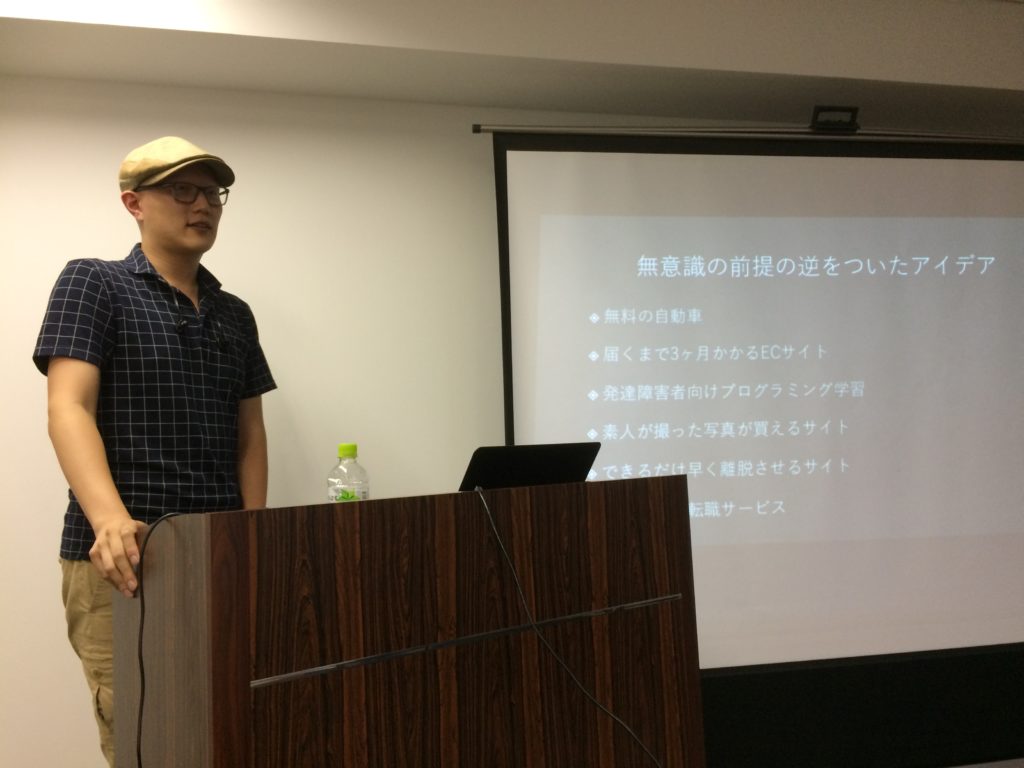

どのように思考するかのヒントは反対側を考えてみるというところにあります。

つまり無意識の前提(常識や神話みたいなもの)を考えてから、その反対側を考えるという手順です。

「商品が届くまで3ヶ月かかるECサイト」とか「できるだけ早く離脱させるサイト」とか。

簡単に神話の反対側を思考しようと書いてしまいましたが、これが実際には難しい。

何しろ神話であり、多くの人が思い込んでいることなので、簡単に見つけ出せないことが多いと思います。

そこで有効なのが属性列挙法です。

属性列挙法は、一つのものに対して3つの要素で考えていきます。

- 名詞的要素

- 形容詞的要素

- 動詞的要素

例えば車であれば、こんな感じです。

- 名詞的要素→タイヤ・ハンドル

- 形容詞的要素→硬い・重い

- 動詞的要素→走る・ハンドルを切る

この3要素を考えることで、常識を見つけていきます。

そしてここから反対側を考えていきます。

「柔らかい車」「軽い車」「走らない車」などという感じです。

実際にこの発想を使ったのが「ハンドルを切らない車」=自動運転の車です。

この方法を使うと、制限を取っ払った自由な発想が可能になります。

ただし、この発想は突拍子も無いアイデアになる可能性があるので、

現実に戻して実現可能かを考えることが非常に重要です。

この発想で出てきたアイデアが全て優れている、というわけではないということです。

具体(concrete)と抽象(abstract)

発想としては「具体」→「抽象」→「具体」というように

最初は具体的に発想し、そこから抽象度をあげて、その後再度具体に落とす

という方法が有効です。

この発想をするときにはMECEを使ってみます。

MECEはロジカルシンキングの代表的なフレームワークの一つですが、

意味合いとしては「モレなくダブりなく」です。

MECEな切り口を見つける方法としては

- 時系列に考える(過去/現在/未来、入力/処理/出力)

- 対義語を考える(個人/集団、上昇/下降、国内/海外)

- 構造を考える(東西南北、都道府県、心技体)

- 因数分解して考える(売上=客単価×客数)

例えば「訪日外国人を倍増させるためには・・・」というテーマでMECEな切り口を考えます。

私たちのグループでワークをした時はこんな意見が出ました。

- 時系列→「朝昼晩」

- 対義語→「長期・短期」「おひとりさま・ファミリー」「高額・手頃」「滞在・周遊」「北海道・沖縄」

- 構造→「春夏秋冬」

やはり対義語が一番考えやすく、因数分解は一つも出てきませんでした・・・。

もしかしたら春夏秋冬も時系列かも・・・。

MECEな発想法でも、先ほど出てきた属性列挙法と同様に、

考えたすべてのMECEな切り口が有効かと言えばそうではありません。

先ほど私たちのグループが考えた「北海道と沖縄」というのは対義語ではあるけれど、

訪日外国人を誘致する施策としては具体的なプランは考えにくい切り口かもしれません。

アイデアの選択方法

最後に多くのアイデアを発想する方法を見てきましたが、ここからは出たアイデアをどのように

選択していくかを見ていきます。

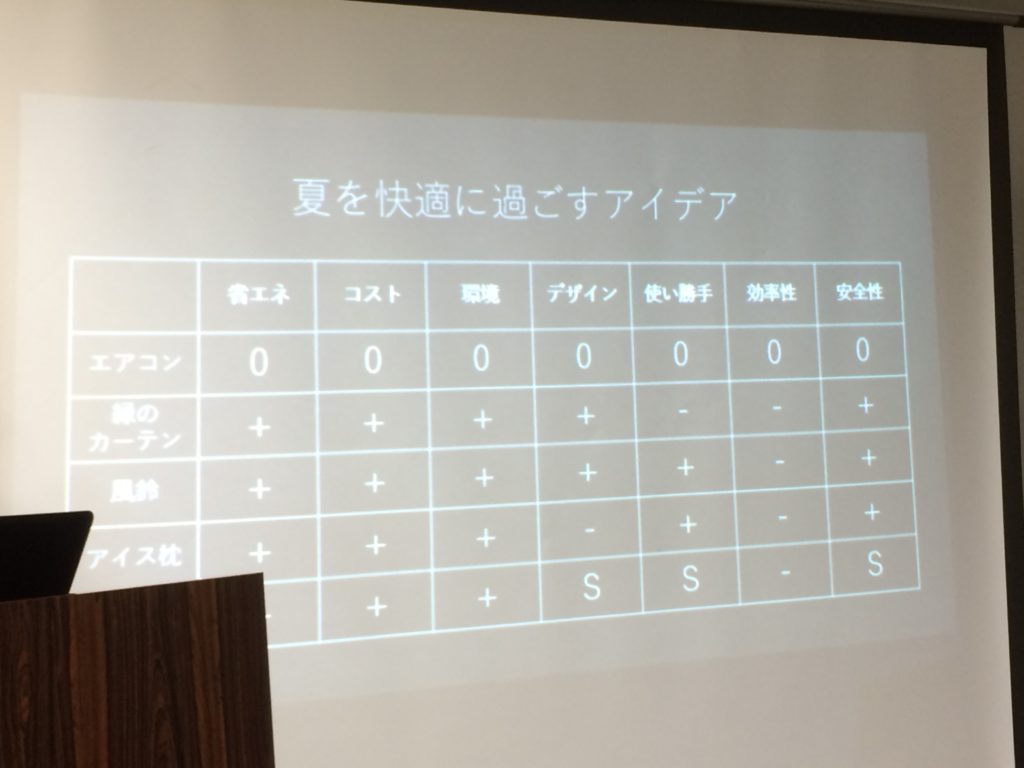

代表的なものとして「pugh concept selection」があります。

これは基準のアイデアを一つ決めて、他のアイデアが基準のアイデアと比べて

プラスかマイナスかを考えていく方法です。

ただどうしてもアイデアを選択するとなると、これまであるものの延長線のアイデアを

選んでしまいがちですし、会社でもこれまでのものをマイナーチェンジしただけの

収まりの良いアイデアが選択されることはよくありますよね。

延長線にないアイデアを選択するために黒田さんは

- 本気で「やりたい」と思えるワクワクするアイデアを選択する

- そのために「トレードオフを破壊する」という視点で考える

ということを提唱されています。

トレードオフ=「あちらが立てばこちらが立たず」という考えですが、

このトレードオフを解消する、すなわちあちらもこちらも立つようなアイデアを考えると

世の中的にも希少価値が出ますし、本人も楽しいよね!ということです。

どうやってドレードオフを見つけるか

発想の発端は「◯◯といえば△△だよね」です。

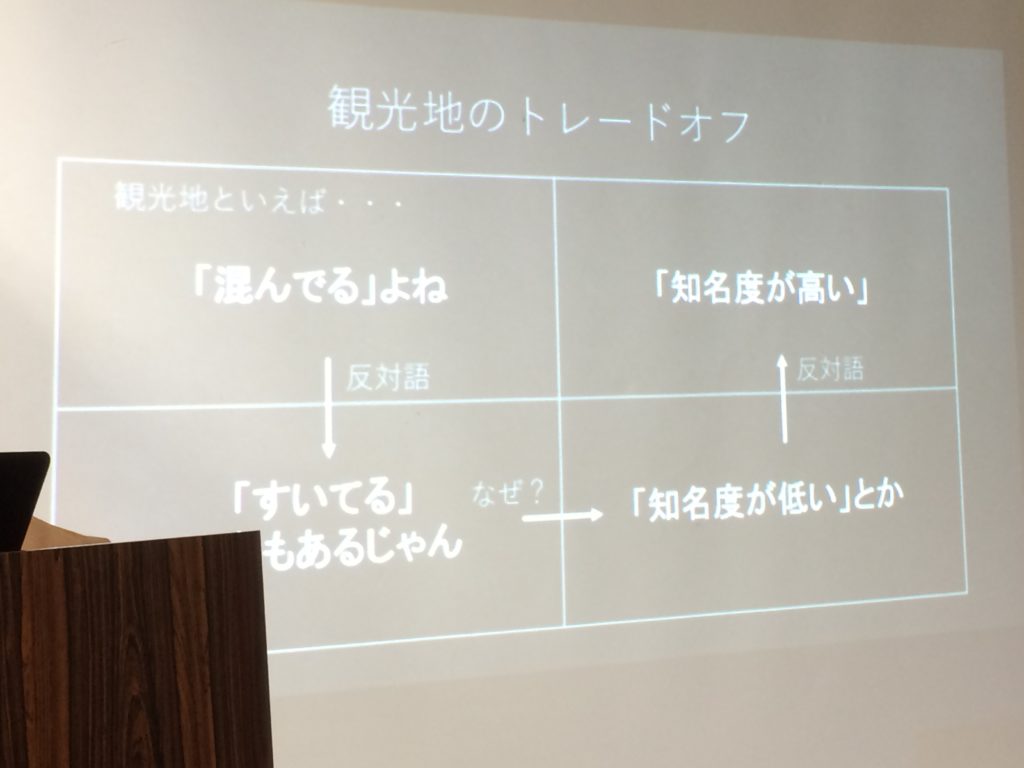

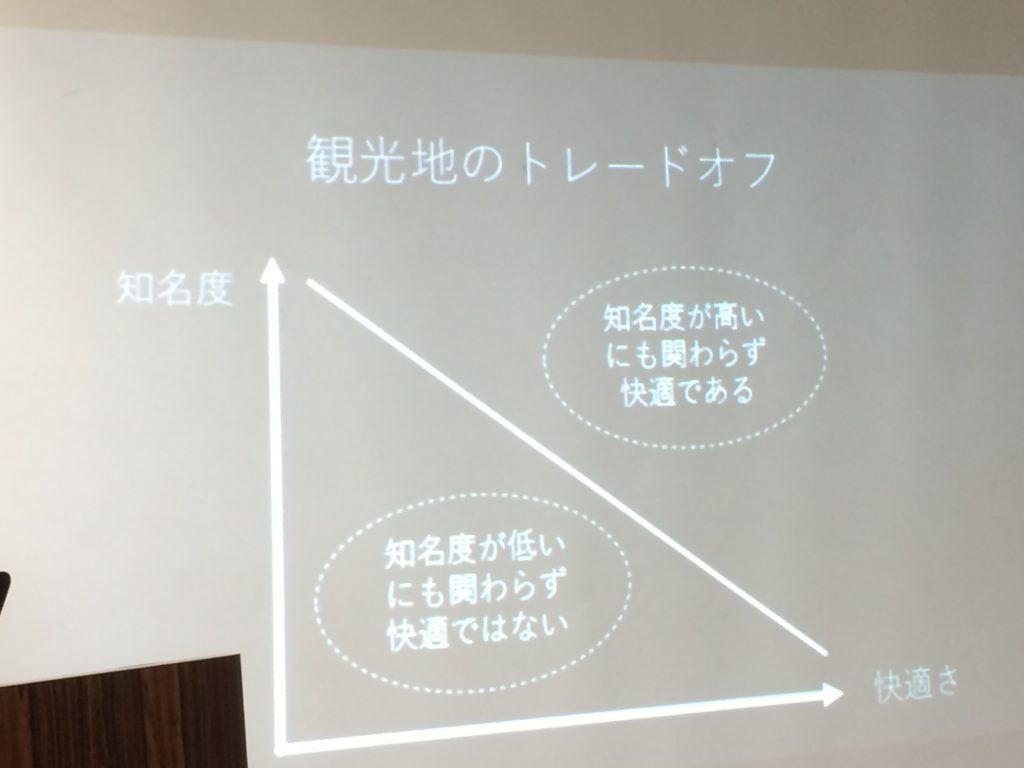

観光地のトレードオフ発想例を載せています。

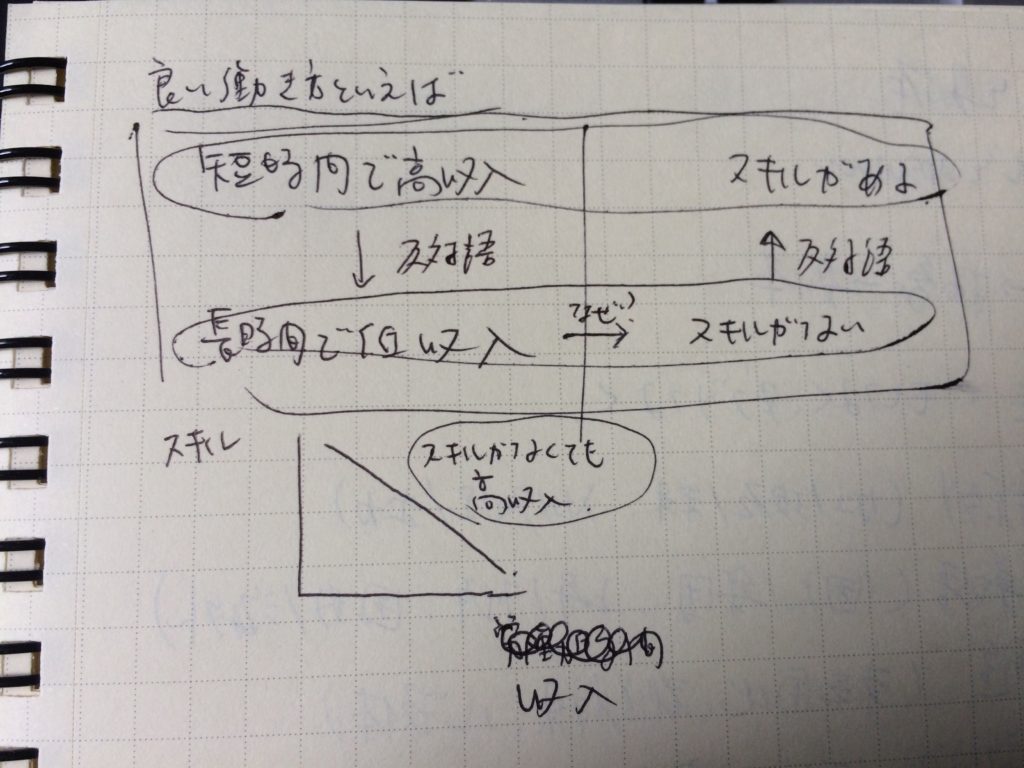

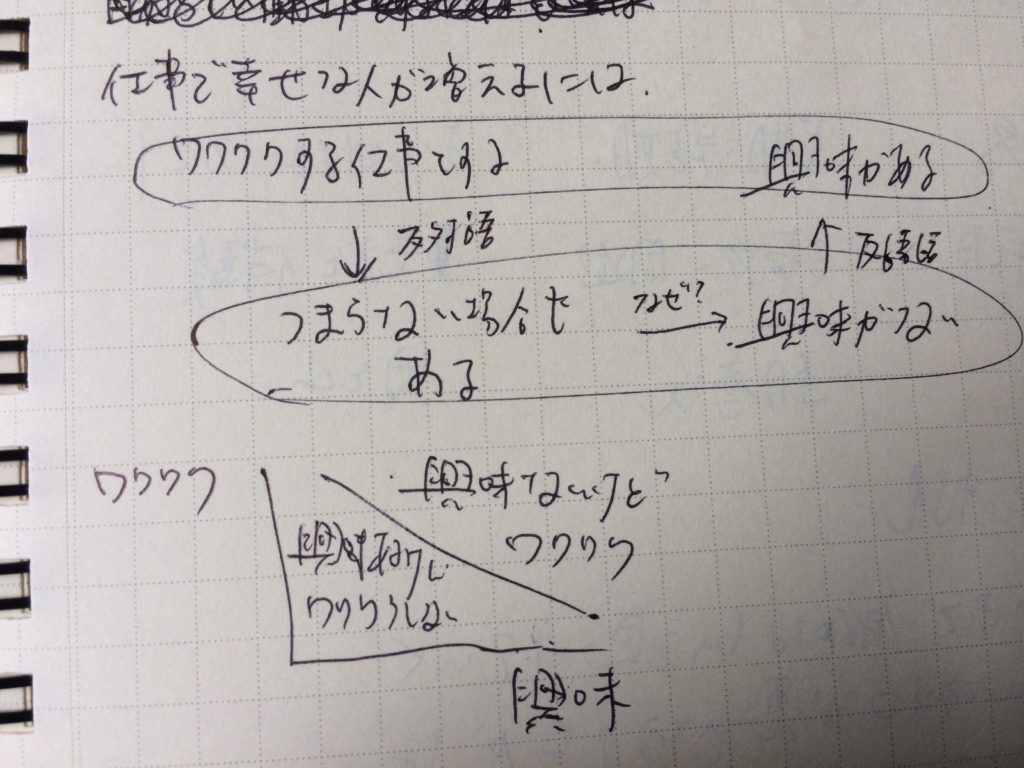

私がワークでやったトレードオフです・・・(字が汚いのはご容赦ください)

なかなかいい感じのトレードオフを発見するのも難しいです・・・

Boundary Thinking まとめ

とにかく勉強になりました。盛りだくさんの2時間半でした。

特にグループでのワークが多く、しかも普段使わない頭を使って

発想したので、終わった後はどっと疲れました。

特に最後のトレードオフは、すぐにはピンとくるものは出てこないですが、

「量が質をうむ」精神で、アイデアを出し続けていると楽しくなってきます。

生みの楽しみ

生みの苦しみとよく言われますが、今回のワークを通じて

まったく逆の発想になりました。

仕事での結果を出さなくていけないというプレッシャーがかかった中での

アイデア出しはまさに生みの苦しみかもしれません。

でもとにかく生み続けて、生み続けていくうちに楽しくなっていって、

気づいたら大量のアイデアがあって、そこから選べばいいじゃんって

いう気持ちが大切だなと。

そんなにすごいアイデアはすぐに出てこないんだからと。

そして選ぶ段階でも、プラスオンで掛け合わせの発想がきっと生まれてきて

という好循環に入ると、アイデアは変化して、育っていくものなのかもしれません。

大量にアイデアを出すと、アイデアを出すことが目的化してしまいそうなので

そこは気をつけないといけないですね。

何がしたくてアイデアを出しているのかの軸はぶらさずに。

セミナーやワークショップでは、実際に自分の頭・身体を使ってのワークがあります。

一次体験に勝るものはないと思っているので、アイデアを発想する脳内の感覚を味わいたい方は

ぜひ黒田さんのワークショップに参加してみてはいかがでしょうか。

コメントを残す