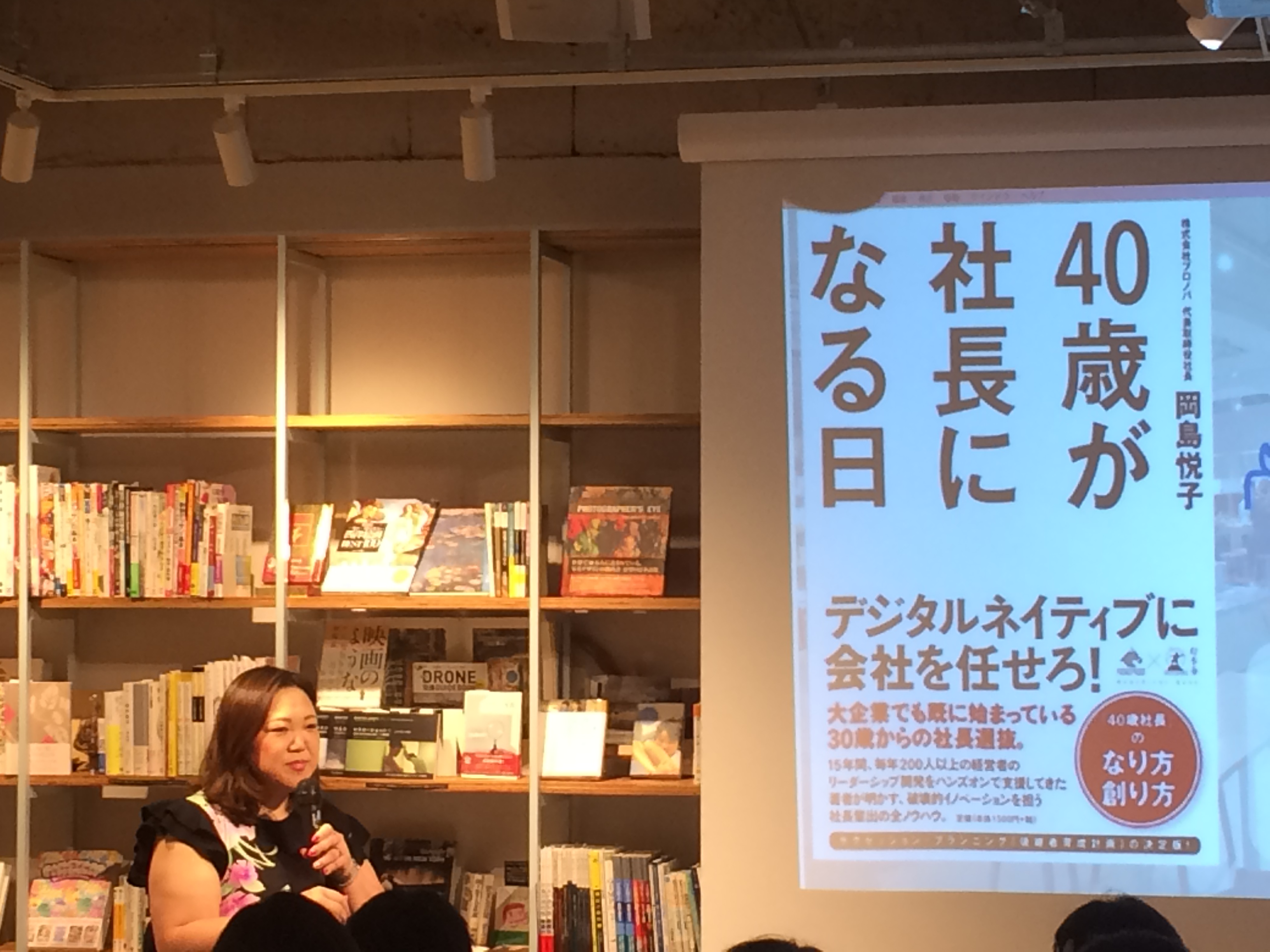

毎週渋谷のBOOK LAB TOKYOで開催される「著者と語る読書会」。

本日のゲストは「40歳が社長になる日」の著者である岡島悦子さん。

大企業モンモン病

大企業の中堅ではあるけれど、経営批判ばかり繰り返して、自分は何もしない人たちのことだそうです。

まさに自分のことのよう・・・

この大企業モンモン病の人たちは決してやる気がないわけではなく、

むしろ勉強熱心で意識が高い人たち。

それでも岡島さんは、今の大企業の30歳から40歳の目が死んでいると言っていました。

原因は筋トレのしすぎ。

一生懸命勉強もしてるし、経営のことも学んでいるし、フレームワークも使っている。

けれど、それはすべて「ごっこ」にすぎず、

実際の試合には出ずに筋トレばかりしているようなもの。

筋肉についての知識だけはついているので、経営に対して批判はするけれど、

その批判はそこまで視座の高い批判にはなっていなくて、ポイントがずれていることがほとんど。

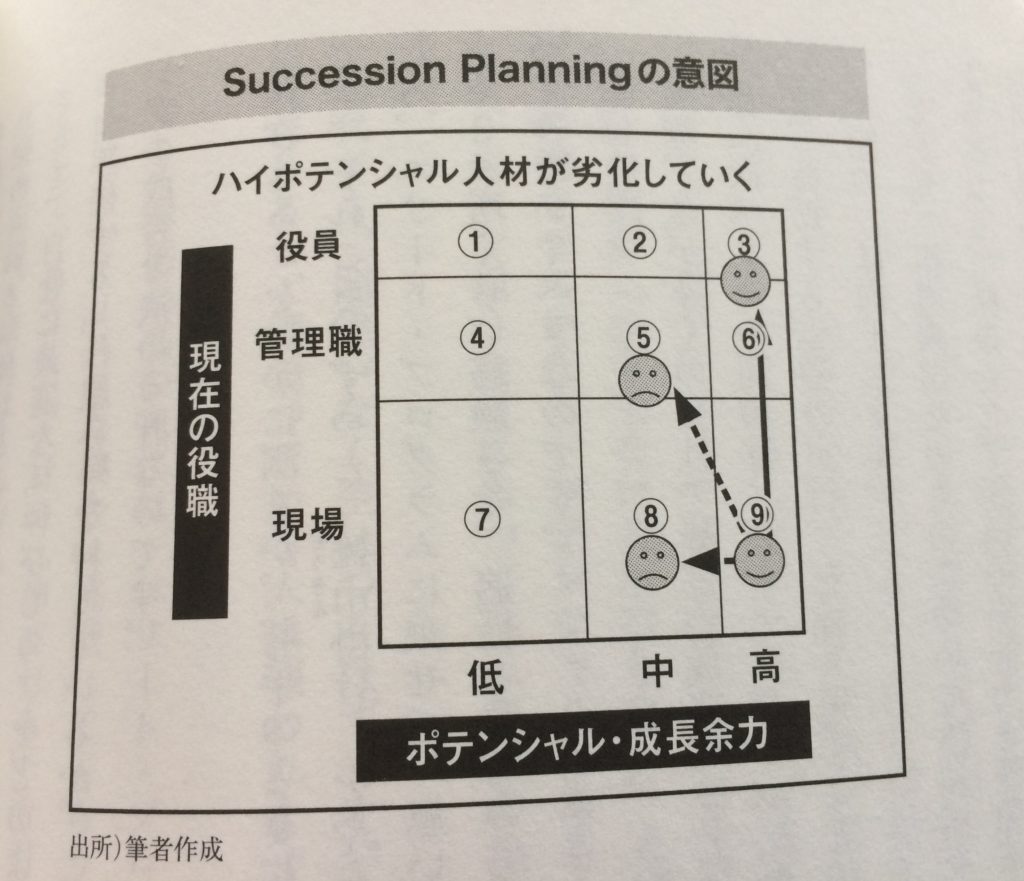

しかし実際には大企業でも、本の中にも書かれているサクセッションプランニングとして

経営者を育てるプログラムが走っているそうです。

打席に立たずに批判ばかりしている間に、同世代が経営者になるための

プログラムへと召喚されている・・・だからこそ、いつまでも批判ばかりして

モンモンしている場合じゃないよ、と。

サクセッションプランニングに召喚される人材になるには

図でいうと6から9の人たちが、召喚の候補者になるわですが、

そういう人材になるにはどういった要素が必要なのか?

- 変化適応力がある人

変化が起きた時に、面白いと思えるかどうか。そして事象を抽象度高く捉えて、

再現性があるものに変換できる学習能力があるか。

ここでは「人生の勝算」を出版されたSHOWROOMの前田さんのお話が出ていました。

「人生の勝算」を読んでみると分かりますが、前田さんは事象を捉えて

それを別の形で応用して使っていく=再現性力にめちゃくちゃ長けている方です。

- アンラーンできる人

今までの経験や成功体験を一度ゼロクリアにして新しいものに挑戦できるかどうか。

経験が多ければ多いほどアンラーンはしにくくなる。また、守るべきものがある人もアンラーンしずらい。

逆に何をやってもこれくらいは稼げるなという自己効力感がある人はアンラーンしやすい。

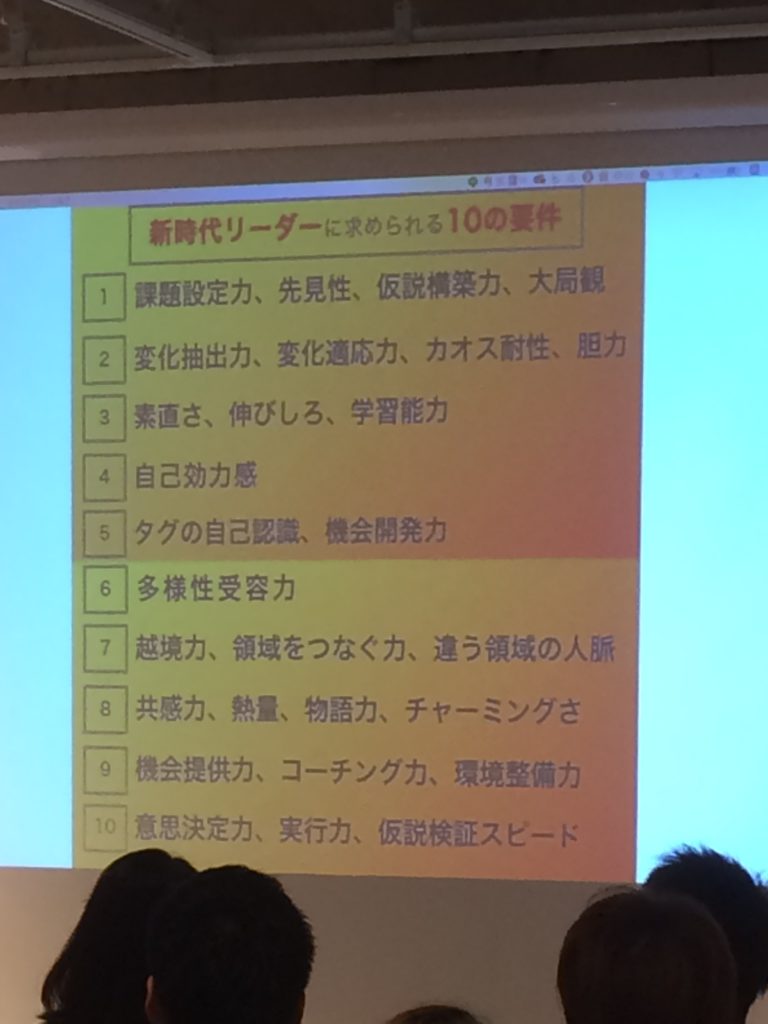

新時代リーダーに求められる10の条件

この中でも岡島さんが特に重要だと思うのは

- ③素直さ、伸びしろ、学習能力

- ②変化抽出力、変化適応力、カオス耐性、胆力

- ①課題設定力、先見性、仮説構築力、大局観

①については、大企業ではビジネスモデルが成熟しすぎていて、

課題解決能力はあるけれど、課題設定能力がないということでした。

これは最近読んだ「論点思考」とも通ずるところだなと思いました。

ちょっと話が逸れますが、論点思考は「私たちは日々問題解決能力を

磨いているけれど、そもそもその問題設定って正しいの?Qを設定することこそが

最重要であり、問題を見極める力=論点思考を身につけることが大切」

という内容の本です。興味がある方は読んでみてください。絶対に損しない本です。

- ⑧共感力、熱意、物語力、チャーミングさ

ここでもの前田さんが話題に上がっていましたが、リーダーは

「共感できる力」と「共感してもらえる力」が必要で、

そういう人は結構チャーミングなんだそうです。

またこれからのAI時代に向けて、人は何を担うべきなのかという話もありました。

ワクワクすることはどうやらAIにはできなそうだということがわかってきた

ということだったので、今後の働き方のキーワードは「ワクワク」なんだろうなと。

打席を作りに行くにはどんなアクションをするべきか

ただ打席に立て!といっても簡単に座席に立てるわけではなくて、

むしろ打席に立てないからこそ「大企業モンモン病」を発症してしまうということがあります。

特に大企業では縛りが多くて、平社員がいきなり「これやりたい!」と手を上げても

上司や同僚に白い目で見られるだけで、引き上げてもらうこともできずに終わると

いった光景は容易に想像できます。

こういった状況の中でも座席を作りに行くにはどうしたらいいか。

キャリアのタグを作ってアピールしろ!

これはAKBとかジャニーズの理論で、彼らは試合に出るためにとにかくアピールをしている。

そしてタグが立っている。塩対応とかいろいろなワードを生み出していますよね。

例えばタバコ部屋で新しいプロジェクトが持ち上がった時に、「あいつって

アレできそうだなー」と人の脳内検索にひっかかるものが必要ということでした。

それこそが「キャリアのタグ」。

自分の強みをキャリアのタグとして明確にアピールする。

ジャニーズJrが後ろで踊りながらアピールしてたら、「youとyouとyouでユニット組んじゃいなよ!」と

ジャニーさんに引き抜かれて、サクセッションプログラムに抜擢されるようなイメージだそうです。

そうやって打席に立つ機会を与えてもらって、どんどん本当の試合で修羅場を経験していく。

ただキャリアのタグは作ればいいってもんではなく、「私これができます!」だけではダメ。

経営者にとってそれがオイシイか、そういう視点でタグを

立てにいかないと意味がないんだそうです。

タグの市場性や希少性を意識しないといけないんですね。

食べログを検索するときも「B級グルメ」とかでは誰も検索しないですよね。

「駅近」「パスタ」とか検索されるタグが重要ということでした。

社内で全国区になっておけ!

会社の中では今であれば「働き方改革」等の横断プロジェクトが組まれていることが多いので、

そういったプロジェクトに積極的に参加して、社内で全国区になっておくことが大事だそうです。

あとは、自分の仕事の周りで面倒だから誰も手をつけていないけど、本当はやった方が

いい業務を拾いに行く、というのも方法の一つです。

これで成功すれば「あの人がやったからできた」という評価につながるからです。

キャリアのタグの作り方【西村さんの場合】

元リクルートである司会の西村さんがどのようにキャリアのタグを作っていったかをお話してくれました。

- 日刊創一朗

インターネットに関する部署に配属されたけれど、寄せ集めだったのでインターネットに

詳しくない人ばかりがいたとのこと。その人たちに読むべき記事みたいのを毎日10記事配信していたら

部署内に発信するように部長に言われ、そのうち全社に発信するように言われ、と広がっていったそうです。

それがもとで個人ブログを立ち上げたところ、あっという間に人気ブログとなったということでした。

打席に立つためのアピールをし、その中でキャリアタグを作っていき、希少価値のある存在に

なっていくというまさにキャリアタグ作りの実践例ですね。

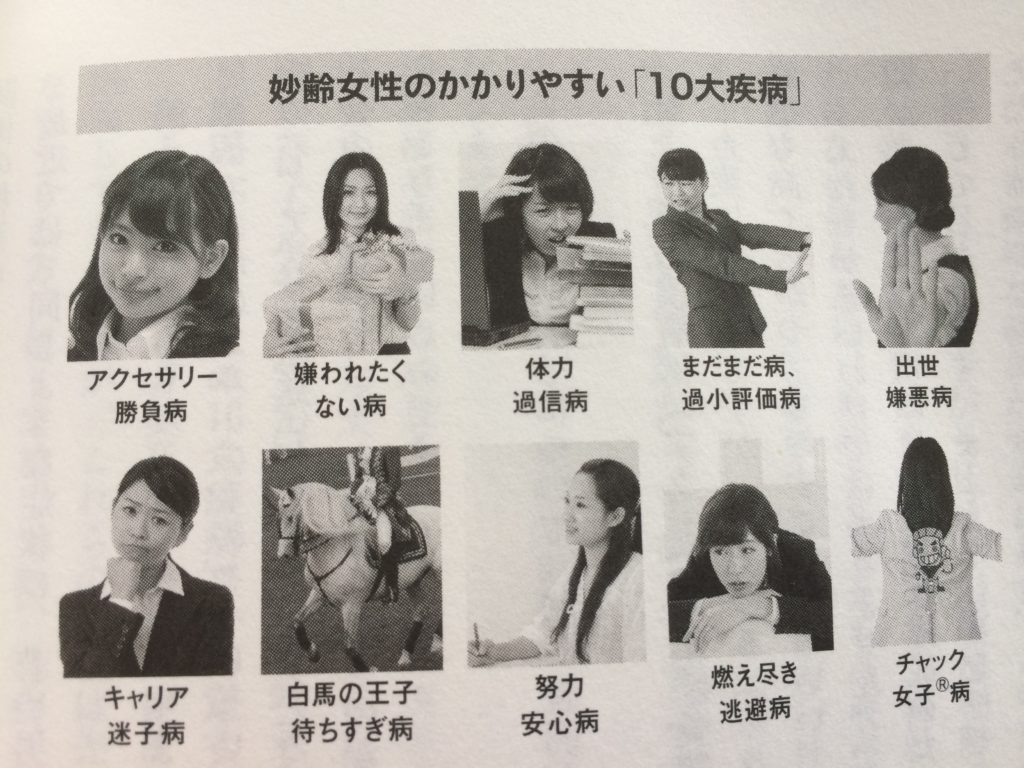

妙齢女性がかかりやすい10大疾病

岡島さんの提唱しているこの10大疾病は、当てはまるなぁと心が痛む一方、ちょっと笑えます。

もちろん女性だけでなく、男性も該当する方は多いそうです。

岡島さんもこれにほとんど当てはまっていたそうですが、ここから離脱できた理由は2つ。

- 子会社の社長になったこと

嫌われたくない病を発症されていたそうですが、社長になると決断を迫られる。

この仕事をあの人にお願いしたら、この仕事はお願いできない、という風に

「自分の決断が日なたと日陰をどうしても発生させざるをえない」

そう気付いてからは仕方ないと開き直れたそうです。

- 心の安心のベースキャンプを持つ

岡島さんはソウルメイトとご結婚されたとのことでしたが、どんな事件が起きても

世の中に1人は「こいつは無実だ!!」と主張してくれる人がいるという

心のベースキャンプができたことも大きかったそうです。

10大疾病を発症する人はやはりどこか不安、どうしても自信が持てない。

だけどどんなに人から「あなたはできる、大丈夫」と言われたとしても自信はつかないんですよね。

自信をつけるには打席に立って、経験して、勝ち取っていくしかないんですね。

質問タイム

Q.大企業ではアサインシフトが弱く、あとからシフトの重要性に気づいても

外部から人がきてしまい、経験を積むことができなかったプロパー社員は

飼い殺しになるのではと危惧していますが、認識はあっていますか?

また、中にいる人間としてどう働きかけをしていけばいいでしょうか?

A.認識はあっていると思うけれど、本当にそうなのか?飼い殺されていると思っていても、

実は同期はサクセッションプランニングに選ばれているという可能性もあります。

コーポレートガバナンスの準拠に「エグゼクティブプランについて」のような

項目がある場合がある。本当にやっている会社とやっていない会社があるので、

見極めは難しいかもしれないです。

できることとしては、「出向をチャンスと捉える」「キャリア面談で人気部署を

書かない」などです。逆張りをして自分を尖らせてタグを作っていくという方法ですね。

Q.変化適応力が重要とは言われるけれど、適応しすぎて流されているのではと悩んでいます。

A.変化適応力は大切だけど、適応しすぎるのも良くないんですね。外からきた人には違う目を

持って欲しいという思いもあるので。何に適応して、何に適応しないかが重要。

多くの部署で経験を積んで「CAN」を増やしていくのは、良い変化への適応だと思います。

その代わりいつも自分に問いかける問いを固定して持っておくといいのでは。

例えば「これは本当にお客様に価値を提供できるのか?」とか。軸をブラさないための問い。

岡島悦子さんの著書『40歳が社長になる日』読んで損はしないので、ぜひ!!

コメントを残す